所属学生の声

小関研究室 博士課程2年生 (電気電子工学科2020年度卒)

佐野由季さんは、電子工学やプログラミングに興味を持って電気電子工学科に進学されました。現在は小関研究室の博士課程2年生・日本学術振興会特別研究員DC1として、誘導ラマン散乱を用いた新しいイメージング技術の開発に関する研究に取り組まれています。これまでに優秀修士論文賞・工学研究科長賞をはじめ、学内外で多数受賞されており、大変活躍されています。

EEIC/EEISを選んだ理由を教えてください

学部2年生のときにマイコンプログラミングの授業を受けた際、電子工作やプログラミングを通じて自分の手で何かを作り上げる楽しさを実感しました。また、同じ頃に受講した物性化学の授業では、材料の特性の背後にある物理現象を理解するのが面白いと感じました。電気電子工学科では、これらを総合的に学ぶことができると感じ、進学を決意しました。

どのような研究をされていますか

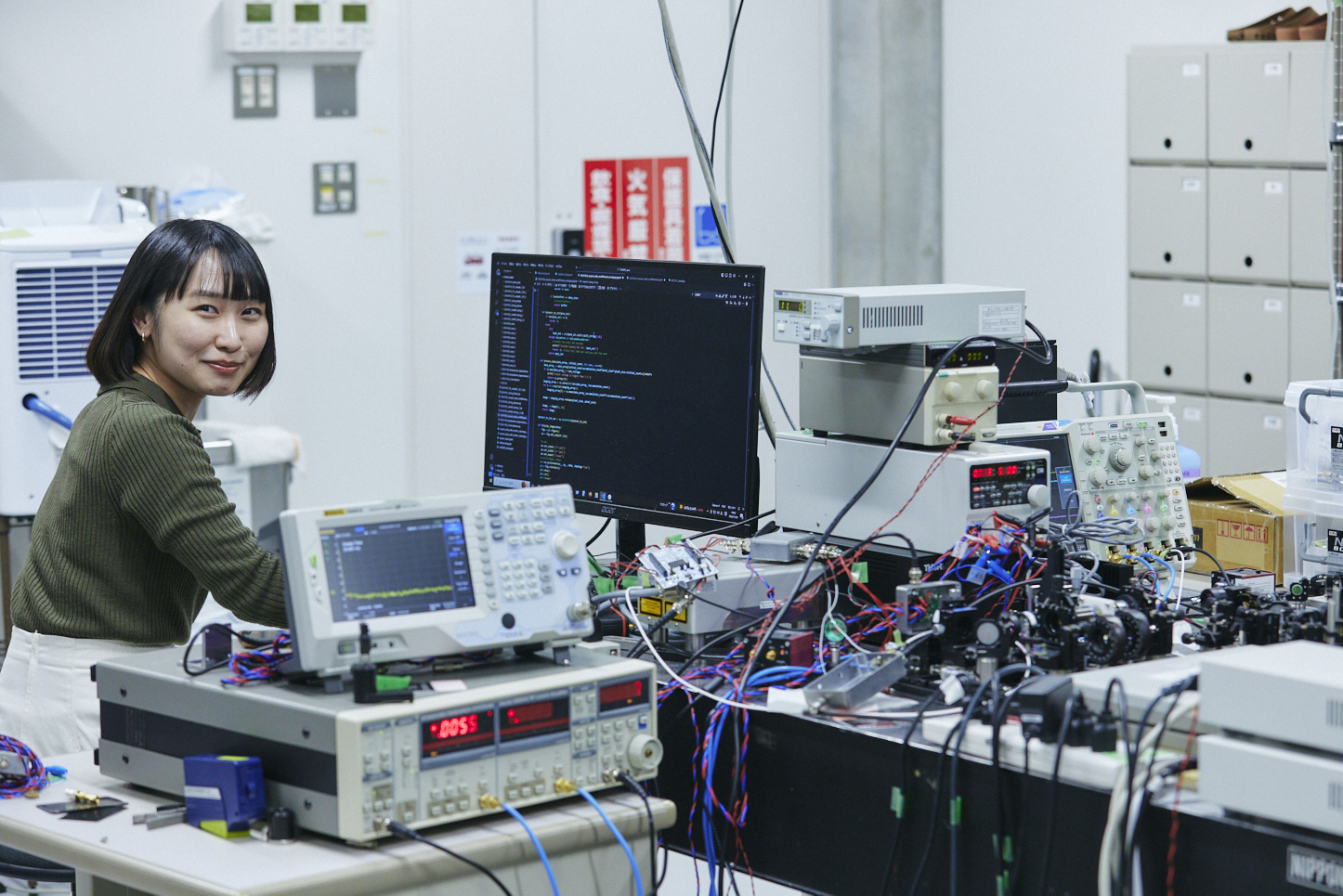

私は小関研究室で光学を利用した先端顕微鏡の開発に取り組んでいます。具体的には、誘導ラマン散乱という非線形光学効果を利用して生体材料や半導体結晶などの試料の分子振動や格子振動を計測し、それを画像化する技術を研究しています。

学部と修士課程では、この顕微鏡の雑音を減らす研究をしていました。光にはショット雑音という光子数の揺らぎに由来する雑音が存在します。従来の顕微鏡の性能は、この雑音で制限されていました。そこで、ショット雑音をスクイーズド光という特別な光を使って制御し、低減する技術の開発に取り組みました。

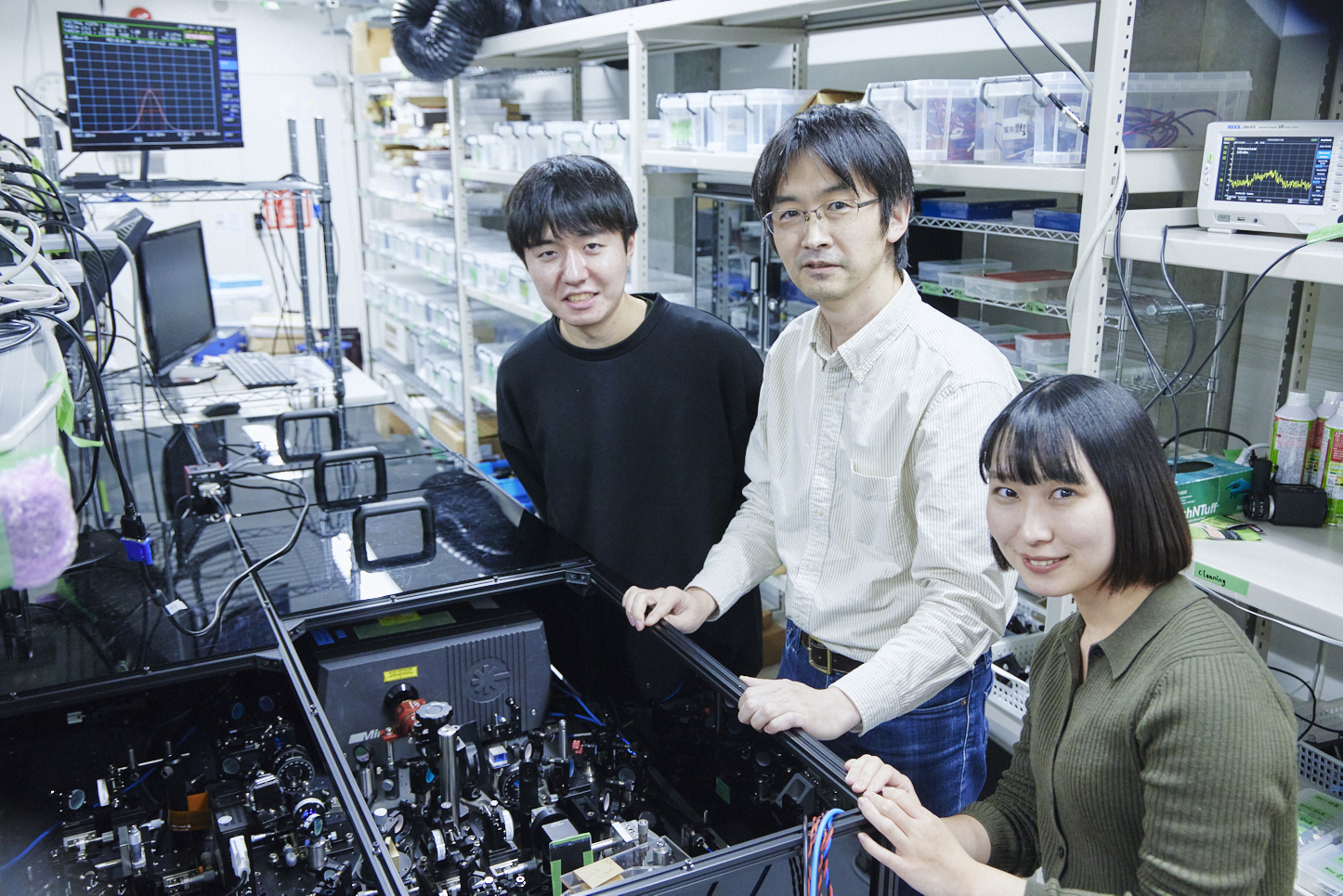

博士課程に進んでからは、代表的な半導体であるシリコンを三次元的に検査するための誘導ラマン散乱顕微鏡の開発に取り組んでいます。従来の技術では、シリコンが光を吸収してしまい、表面しか計測できないという課題がありました。そこで、私の研究では光源の波長を長くすることでシリコンの光吸収を抑え、シリコン結晶内部の三次元検査を可能にしています。指導教員の小関先生をはじめ、半導体を専門とする電気系の他の先生方とも、「この顕微鏡の特長を生かしてどのような計測ができるか」と議論を重ねています。このような環境で研究を進められることに、日々感謝しています。

研究室の雰囲気を教えてください

小関研究室は、電気系の人と生物・医学系の人が集まった分野融合的な研究室です。研究室メンバーとの議論を通じて理解が深まったり新しいアイデアが生まれたりと、とても刺激的で恵まれた環境です。また、メンバー同士の仲も良く、午前中にミーティングがあるときは、みんなで外にランチに行くことが多いです。1~2週間に一度、先生との個別面談があり、研究の方向性について相談ができるため、自由に研究を進めつつも適切なアドバイスが得られる、非常に理想的な環境だと感じています。

博士進学した理由について

学部と修士で研究を進める中で、自分で手を動かしながら試行錯誤を重ね、システムを構築していく楽しさを実感し、研究を続けたいと思ったからです。また、金銭的なサポートが充実しているため、生活面での心配が少なかったという点も進学を決める際の大きな理由の一つでした。