所属学生の声

山崎研究室 博士課程2年生 (電子情報工学科2020年度卒)

熊野創一郎さんはプログラミングや機械学習に興味があり、電子情報工学科に進学されました。現在は山崎研究室に所属し、博士課程2年生・日本学術振興会特別研究員DC1として、敵対的画像に対して安全なAIを研究されています。これまでの研究活動において、東京大学優秀卒業論文賞・学科長特別賞(2020年度)、電子情報学専攻長賞(2022年度)をはじめ、研究活動に対して学内外で多数受賞されています。

EEICを選んだ理由を教えてください

昔からPCやゲームが好きで、その延長でなんとなく情報系に進学しようと思っていました。大学一年生の時に始めたプログラミングが楽しかったことも影響していると思います。物理系や化学系がやや苦手だったという消極的な理由もあります。情報系を学べる学部学科の中でどこに進学するかは迷いました。最終的には、当時話題になった「敵対的生成ネットワークを用いた画像生成」を学びたいと思ったことが決め手となり、最も関連がありそうだと感じた電子情報工学科(EEIC)を選びました。結局、進振りから研究室配属までの間に興味は変わったのですが、EEICは研究室・研究テーマの幅が広いので、新しい興味にもバッチリ合った研究室選択ができました。

どのような研究をされていますか

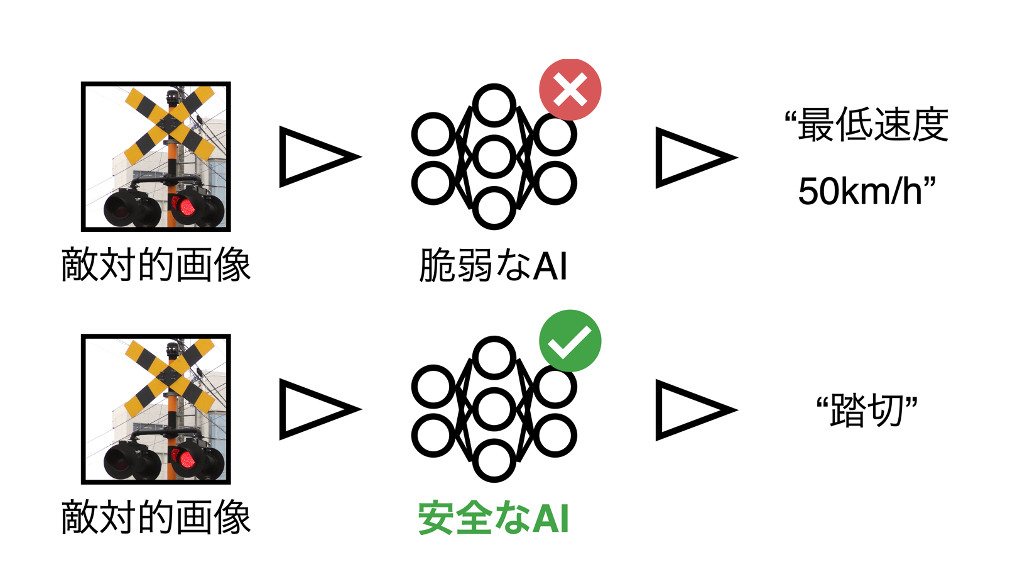

敵対的画像に関する研究を行っています。敵対的画像はAIに人間の認識とは明らかにかけ離れた予測を引き起こす画像やオブジェクトです。例えば、人間が見ると「止まれ」の標識に見える敵対的画像(踏切の赤信号)を、AIは「最低速度50km/h」と間違って判断してしまいます。敵対的画像はAIを用いたシステム、特に自動運転や医療診断など人命のかかわるシステムにとって大きな脅威です。現在私は、なぜAIが敵対的画像に騙されてしまうのか、どのようにしてこれを防げば良いのか、などのテーマについて研究を進めています。

日本学術振興会の特別研究員DC1や科学技術振興機構の創造的研究推進事業ACT-Xに採択され、生活費や研究費の観点で国にサポートいただきながら研究を進めています。また、学会発表を通じて世界中の研究者と議論を重ねることで、研究内容をブラッシュアップしています。

博士進学した理由

こんな覚悟で進学した人がいるのかとハードルを下げるために正直に申し上げると、これといった理由は無いです。強いて言うなら、いつ起きてもいいし、いつ寝てもいい、研究を一日中やってもいいし、やらなくてもいい、といった自由に予定をやりくりできる生活が好きだったかもしれません。念の為に補足しておくと、裏を返せば、博士課程の間は基本的に自分一人で研究を始まりから終わりまで管理し、それぞれの時期で適切な行動を決定しなければならないということでもあると思います。これらの作業が苦手だと苦労するかもしれないです。また、金銭面だけが不安でしたが、学振やその他の制度を併用すれば、借金もせず、親に迷惑をかけることもなさそうだったので進学をすることにしました。東京大学では博士課程・大学院生に対するフェローシップやサポートが大変充実していると思います。

研究室の雰囲気を教えてください

学生間だけでなく、先生も含め、良い意味で縦の厳しさが無い自由な雰囲気だと思います。上級生に質問や相談を気軽にでき、先生に「それ違くないですか?」と言えるフラットな文化があります。最近は、学士・修士の学生に最低一人の博士学生メンターが就くようになったので、より上下でコミュニケーションが取りやすくなったかもしれません。また実験がリモートで行えるので、学生が泊まり込みをし、殺伐としているといったことも全くありません。

EEICは忙しいでしょうか、部活やバイトやプライベートとの両立は可能ですか

学部三年までは授業がそれなりに入っていて忙しかったような気がします。ただ工学部の学科はどこも同じようなもので、EEICが特別忙しい訳ではないように思えます。学部四年からは基本的に自分でスケジュールのほとんどを決められたので、肉体的にも精神的にも余裕が増えたかもしれません。いずれの時期も時間に融通が利く活動なら十分に両立は可能だと思います。

EEICを目指すB1, B2へのメッセージ

進学の上で強く求められる前提知識などは基本的に無かったと思うので、安心して進学していただければと思います。ただ基礎的なプログラミング技術は知っているとスムーズかもしれません。やりたい研究テーマが大まかにでも決まっていましたら(例えばAI関係がやりたいなど)、それに関する勉強をたまにしていると卒論に取り掛かりやすいかもしれません。