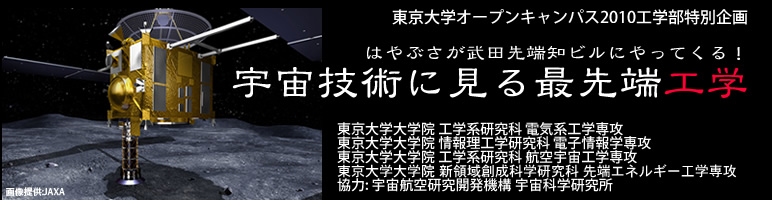

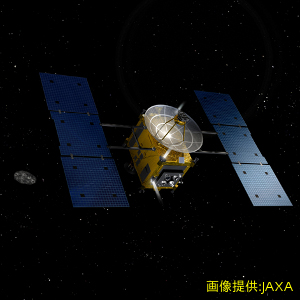

「はやぶさ」探査機と、太陽系大航海時代

「はやぶさ」は、この6月、7年間の航海を終えて地球に帰還しました。地球圏以外の天体に着陸して往復飛行したのは史上初めてです。講演では、飛行中の問題をどのように乗り越えたか、またこの飛行がもたらす成果について解説します。

「はやぶさ」は、この6月、7年間の航海を終えて地球に帰還しました。地球圏以外の天体に着陸して往復飛行したのは史上初めてです。講演では、飛行中の問題をどのように乗り越えたか、またこの飛行がもたらす成果について解説します。

- 講師:川口淳一郎教授 (航空宇宙工学専攻・JAXA)

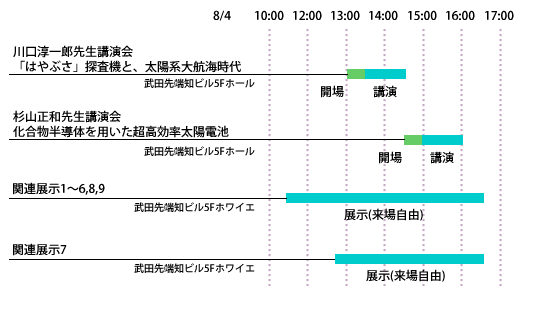

- 日時:2010年8月4日 13:30~14:30 (開場13:00)

- 定員:当日先着順 350名 (東京大学オープンキャンパス参加高校生に限る※)

- 場所:東京大学浅野キャンパス 武田先端知ビル5F 武田ホール

化合物半導体を用いた超高効率太陽電池 ~宇宙発の技術で地球のエネルギー問題を解決!?~

半導体は、20世紀に人類が手に入れた夢の物質です。この物質を使うと、例えば電気のエネルギーを直接光に変換したり、逆に光のエネルギーを直接電気に変換することができます。途中に熱エネルギーという形態を狭んでいた白熱電球や太陽熱発電と比べて、効率を桁違いに高めることができるため、「はやぶさ」にも用いられた他、例えば信号機が電球から発光ダイオード(LED)に急速に置きかわっているなど、21世紀社会の省エネルギー化を力強く推進しています。太陽電池と発光ダイオードは、一見全く別の物に感じられますが、実は裏では共通の物理法則が支配しています。本講義では、エネルギーと光と半導体との関係を、実物も交えながらわかりやすく講演します。

半導体は、20世紀に人類が手に入れた夢の物質です。この物質を使うと、例えば電気のエネルギーを直接光に変換したり、逆に光のエネルギーを直接電気に変換することができます。途中に熱エネルギーという形態を狭んでいた白熱電球や太陽熱発電と比べて、効率を桁違いに高めることができるため、「はやぶさ」にも用いられた他、例えば信号機が電球から発光ダイオード(LED)に急速に置きかわっているなど、21世紀社会の省エネルギー化を力強く推進しています。太陽電池と発光ダイオードは、一見全く別の物に感じられますが、実は裏では共通の物理法則が支配しています。本講義では、エネルギーと光と半導体との関係を、実物も交えながらわかりやすく講演します。

- 講師:杉山正和准教授 (総合研究機構・電気系工学専攻)

- 日時:2010年8月4日 15:00~16:00 (開場14:40)

- 定員:当日先着順 350名 (東京大学オープンキャンパス参加高校生に限る※)

- 場所:東京大学浅野キャンパス 武田先端知ビル5F 武田ホール

祝地球帰還! はやぶさ大解剖 ~人工衛星に見る工学知とその最先端~

特別講演にあわせて、太陽電池やレーザー距離計など、実際にはやぶさに使われた技術と、それら研究分野に関連する東京大学の最先端研究を、デモも交えてわかりやすく紹介します。

宇宙科学研究所からは、

本物衛星の1/10サイズ模型

本物衛星に搭載した装置のプロトタイプモデル

本物衛星に搭載した装置のバックアップ品

などを展示します。運用にかかわった関係者(例えばカプセルを放出した後ふり向きざまにシャッターを切る命令を発したのは電気系工学専攻兼担の橋本樹明教授です。東京大学電気系への寄稿記事も参照)からの生の声を聞けるまたとないチャンスです!

- 展示者:宇宙航空研究開発機構(JAXA) 宇宙科学研究所(ISAS) 橋本樹明教授・久保田孝教授 (東京大学電気系兼担)

- 日時:2010年8月4日 10:30~16:30

- 定員:定員無し (どなたでも気軽にお越しください)

- 場所:東京大学浅野キャンパス 武田先端知ビル5F ホワイエ

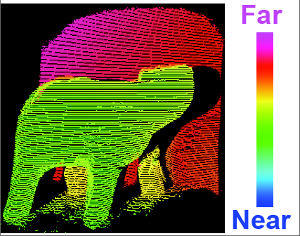

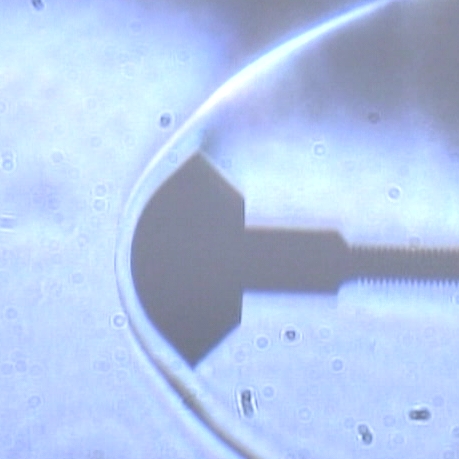

精密距離測定ができるイメージング素子「レーザレンジファインダ」最前線

「はやぶさ」や高級自動車では、レーザ光などを利用して相手との距離を測定する電子機械が使われています。「レンジファインダ」と呼ばれる技術の最先端で、VDECを通じて特注試作した、世界最高級の性能を持つ画像と距離を同時に測れる新型素子を展示します。

「はやぶさ」や高級自動車では、レーザ光などを利用して相手との距離を測定する電子機械が使われています。「レンジファインダ」と呼ばれる技術の最先端で、VDECを通じて特注試作した、世界最高級の性能を持つ画像と距離を同時に測れる新型素子を展示します。

- 展示者:東京大学大規模集積システム設計教育研究センター(VDEC) 池田誠准教授 (東京大学電気系)

- 日時:2010年8月4日 10:30~16:30

- 定員:定員無し (どなたでも気軽にお越しください)

- 場所:東京大学浅野キャンパス 武田先端知ビル5F ホワイエ

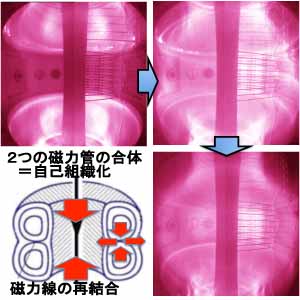

人工太陽=核融合と実験室天文学

太陽や星、宇宙空間、ブラックホールは磁場を伴ったプラズマで満ち溢れており、磁力線がつなぎ変わりそれが自己組織化された結果、渦やジェットやコロナまで様々な構造を形成します。ここでは、遠距離観測では解明できない宇宙物理の謎を、人工太陽=核融合研究に用いる超高温プラズマを用いて解き明かす新手法、即ち、実験室天文学を紹介します。これにより、宇宙の磁場はどこから生まれ、消滅するのか?といった宇宙の謎から、温暖化のもう一つの要因=太陽活動の謎を検証し、エネルギー問題の最終解といわれる人工太陽=核融合を実現に導くキーを得たいと考えています。太陽観測衛星「ひので」や磁気圏観測衛星「SCOPE」などに関連した実験室天文学の成果、経済的な核融合炉開発へと結びつける最新の研究を紹介します。

太陽や星、宇宙空間、ブラックホールは磁場を伴ったプラズマで満ち溢れており、磁力線がつなぎ変わりそれが自己組織化された結果、渦やジェットやコロナまで様々な構造を形成します。ここでは、遠距離観測では解明できない宇宙物理の謎を、人工太陽=核融合研究に用いる超高温プラズマを用いて解き明かす新手法、即ち、実験室天文学を紹介します。これにより、宇宙の磁場はどこから生まれ、消滅するのか?といった宇宙の謎から、温暖化のもう一つの要因=太陽活動の謎を検証し、エネルギー問題の最終解といわれる人工太陽=核融合を実現に導くキーを得たいと考えています。太陽観測衛星「ひので」や磁気圏観測衛星「SCOPE」などに関連した実験室天文学の成果、経済的な核融合炉開発へと結びつける最新の研究を紹介します。

参考記事: Center for Magnetic Self-Organization in Laboratory and Astrophysical Plasmas

- 展示者:東京大学大学院 新領域創成科学研究科 先端エネルギー工学専攻 小野靖教授

- 日時:2010年8月4日 10:30~16:30

- 定員:定員無し (どなたでも気軽にお越しください)

- 場所:東京大学浅野キャンパス 武田先端知ビル5F ホワイエ

Delay Tolerant Networking:惑星間インターネットの実現技術とその応用

1秒間に地球を7周半する光でも、火星に行くには最短で片道4分かかります。気の遠くなるような長距離を遅れてやってくる信号を使ってインターネットを構成する研究が進んでいます。遅延が支配的になった世界でインターネットをどう構成するのか、ネットワークの研究を行っている浅見・川原研究室のメンバに聞いてみましょう。

1秒間に地球を7周半する光でも、火星に行くには最短で片道4分かかります。気の遠くなるような長距離を遅れてやってくる信号を使ってインターネットを構成する研究が進んでいます。遅延が支配的になった世界でインターネットをどう構成するのか、ネットワークの研究を行っている浅見・川原研究室のメンバに聞いてみましょう。

- 展示者:東京大学 情報理工学研究科 電子情報学専攻 川原圭博講師・浅見徹教授

- 日時:2010年8月4日 10:30~16:30

- 定員:定員無し (どなたでも気軽にお越しください)

- 場所:東京大学浅野キャンパス 武田先端知ビル5F ホワイエ

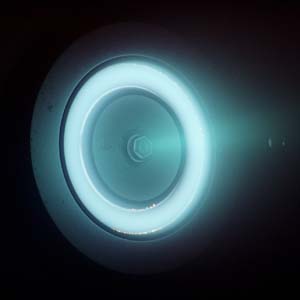

はやぶさを支えた電気推進ロケット

「はやぶさ」のエンジンは電離した原子・分子の集合体「プラズマ」を推進剤として用いていました。「プラズマ」の基礎とそれを利用した電気推進ロケットの作動原理を紹介します。

「はやぶさ」のエンジンは電離した原子・分子の集合体「プラズマ」を推進剤として用いていました。「プラズマ」の基礎とそれを利用した電気推進ロケットの作動原理を紹介します。

- 展示者:東京大学大学院 新領域創成科学研究科 先端エネルギー工学専攻 小紫公也教授 (航空宇宙工学専攻)

- 日時:2010年8月4日 10:30~16:30

- 定員:定員無し (どなたでも気軽にお越しください)

- 場所:東京大学浅野キャンパス 武田先端知ビル5F ホワイエ

東大柏風洞で見るはやぶさカプセル大気圏突入の世界

大気圏に突入したはやぶさと回収カプセルは、突入にともなって圧縮された大気からの熱によって高温にさらされ、はやぶさ本体は燃え尽き、回収カプセルだけが地球に帰還しました。物体が溶けてしまうほどの高熱をもたらす高速な流体の挙動は、21世紀の今日、高性能な風洞を使って地上でもある程度再現することができるようになりました。展示では、柏風洞が作るマッハ7の極超音速(=超高速)気流を使った新しい大気圏突入飛行体の研究なども紹介します。

大気圏に突入したはやぶさと回収カプセルは、突入にともなって圧縮された大気からの熱によって高温にさらされ、はやぶさ本体は燃え尽き、回収カプセルだけが地球に帰還しました。物体が溶けてしまうほどの高熱をもたらす高速な流体の挙動は、21世紀の今日、高性能な風洞を使って地上でもある程度再現することができるようになりました。展示では、柏風洞が作るマッハ7の極超音速(=超高速)気流を使った新しい大気圏突入飛行体の研究なども紹介します。

- 展示者:東京大学大学院 新領域創成科学研究科 先端エネルギー工学専攻 鈴木宏二郎教授 (航空宇宙工学専攻)

- 日時:2010年8月4日 10:30~16:30

- 定員:定員無し (どなたでも気軽にお越しください)

- 場所:東京大学浅野キャンパス 武田先端知ビル5F ホワイエ

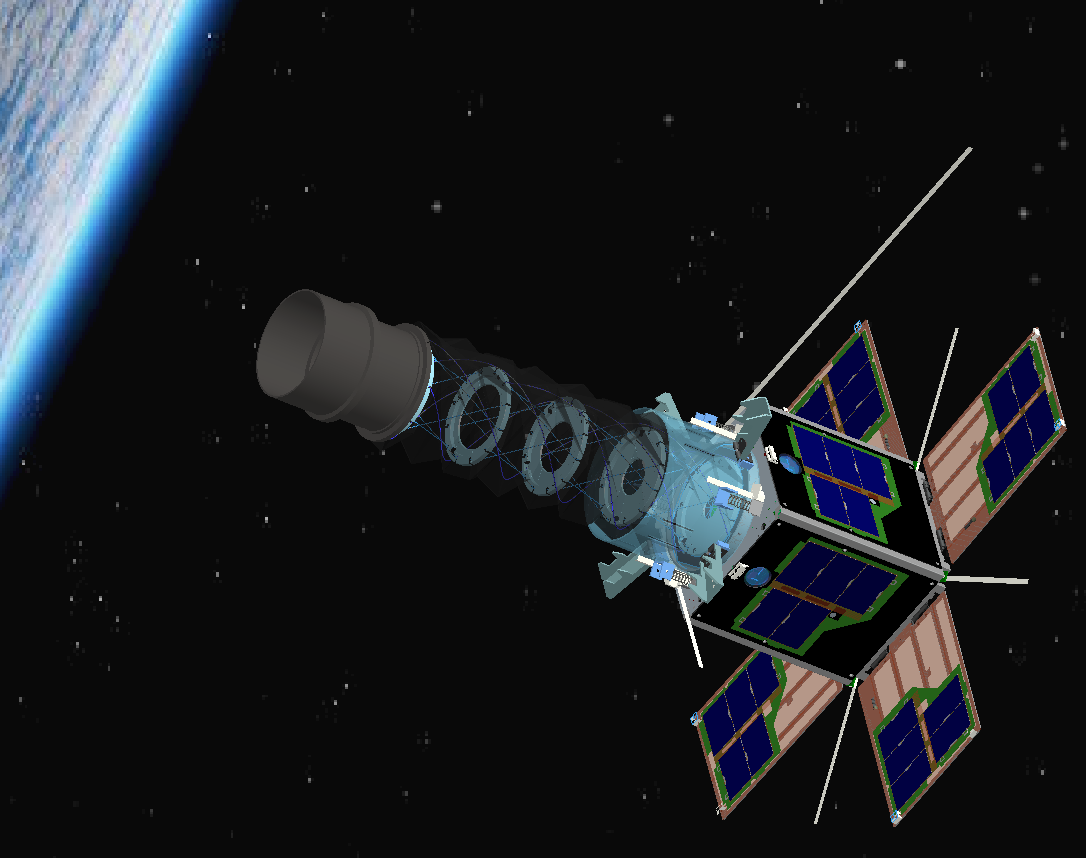

大学発超小型衛星による新しい宇宙開発・利用への挑戦

当研究室では、30kg程度までの非常に小さな衛星(超小型衛星、ナノサットといいます)を研究開発し、実施に宇宙に打ち上げてさまざまな実験を実施しています。すでに3機の衛星を打ち上げ、現在は国立天文台と共同でNano-JASMINEという星の3次元地図を高精度につくる衛星を開発中です。展示では、衛星がどのようにできていくのかの流れと、衛星開発に必要な試験設備、衛星との運用の仕方などを紹介します。

当研究室では、30kg程度までの非常に小さな衛星(超小型衛星、ナノサットといいます)を研究開発し、実施に宇宙に打ち上げてさまざまな実験を実施しています。すでに3機の衛星を打ち上げ、現在は国立天文台と共同でNano-JASMINEという星の3次元地図を高精度につくる衛星を開発中です。展示では、衛星がどのようにできていくのかの流れと、衛星開発に必要な試験設備、衛星との運用の仕方などを紹介します。

- 展示者:東京大学大学院 工学系研究科 航空宇宙工学専攻 中須賀真一教授

- 日時:2010年8月4日 12:45(時間注意)~16:30

- 定員:定員無し (どなたでも気軽にお越しください)

- 場所:東京大学浅野キャンパス 武田先端知ビル5F ホワイエ

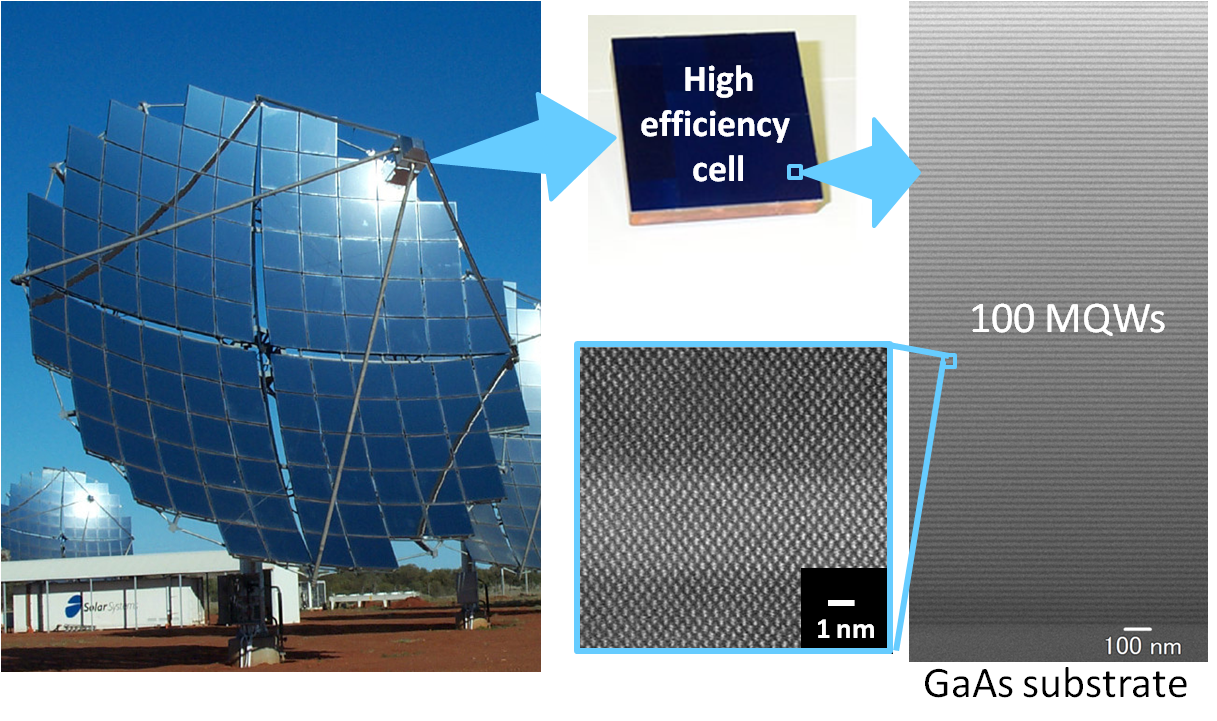

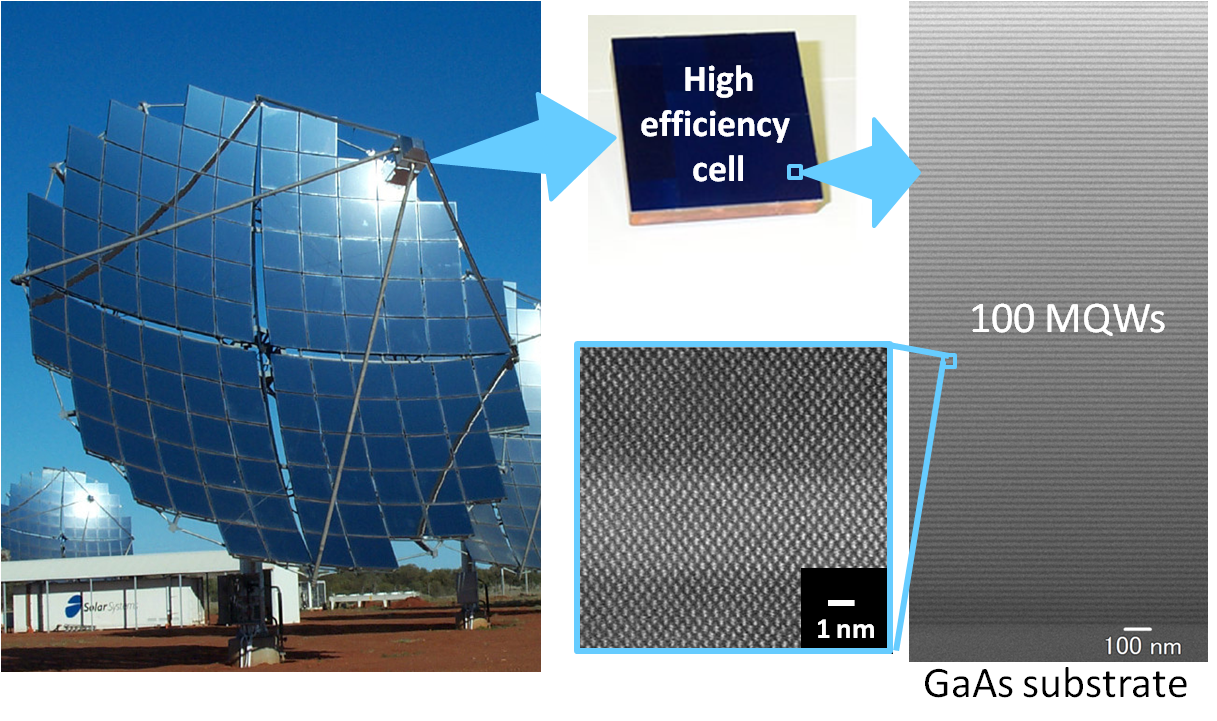

世界最高効率を目指す化合物半導体太陽電池

今、大掛かりな太陽光発電所の計画が世界各地で進んでいます。発電所なみの出力が取りだせるようになった理由は、30年にわたる研究の成果によって、入ってくる光のエネルギーを、無駄なく全て取り出すことができる、高効率な太陽電池が実用化段階を迎えているからです。マルチジャンクションセルといった高効率な太陽電池は、「はやぶさ」から宇宙空間に飛びたっていった衛星「ミネルヴァ」などにも早速利用されました。最新の研究では、青色発光ダイオードなどにも用いられている、原子を一層一層制御して成膜することで、最適なエネルギーバンドに狙って当てるという、超精密科学技術が使われています。本展示では、光⇔電子変換素子の原理や、「世界で一番」を目指す太陽電池研究の最新の成果などを、実物によるデモも交えてわかりやすく展示します。

今、大掛かりな太陽光発電所の計画が世界各地で進んでいます。発電所なみの出力が取りだせるようになった理由は、30年にわたる研究の成果によって、入ってくる光のエネルギーを、無駄なく全て取り出すことができる、高効率な太陽電池が実用化段階を迎えているからです。マルチジャンクションセルといった高効率な太陽電池は、「はやぶさ」から宇宙空間に飛びたっていった衛星「ミネルヴァ」などにも早速利用されました。最新の研究では、青色発光ダイオードなどにも用いられている、原子を一層一層制御して成膜することで、最適なエネルギーバンドに狙って当てるという、超精密科学技術が使われています。本展示では、光⇔電子変換素子の原理や、「世界で一番」を目指す太陽電池研究の最新の成果などを、実物によるデモも交えてわかりやすく展示します。

- 展示者:東京大学先端科学技術研究センター 中野義昭教授 杉山正和准教授 種村拓夫講師 (東京大学電気系兼担)

- 日時:2010年8月4日 10:30~16:30

- 定員:定員無し (どなたでも気軽にお越しください)

- 場所:東京大学浅野キャンパス 武田先端知ビル5F ホワイエ

〜超高輝度照明用LEDによる音声通信〜

LED(発光ダイオード)分野の最先端の研究では極めて品質の高い結晶作製技術や極微細構造の付加による光取り出し効率を向上させる技術などの開発が進められ、屋外照明にも使える非常に明るいLEDも開発されてきました。低消費電力・長寿命な発光デバイスであるLEDは白熱電球や蛍光灯を置き換えるべく家庭にも普及しはじめています。しかしLEDは単なる照明装置ではありません。LEDは従来の照明に比べて応答速度が速く人間の目には見えない速度でON-OFFが行えるので、見かけの明るさを変えることなく照明に情報を乗せて通信を行うことができます。本展示では超高輝度照明を音声信号で変調して光による音声送信のデモを行います。

LED(発光ダイオード)分野の最先端の研究では極めて品質の高い結晶作製技術や極微細構造の付加による光取り出し効率を向上させる技術などの開発が進められ、屋外照明にも使える非常に明るいLEDも開発されてきました。低消費電力・長寿命な発光デバイスであるLEDは白熱電球や蛍光灯を置き換えるべく家庭にも普及しはじめています。しかしLEDは単なる照明装置ではありません。LEDは従来の照明に比べて応答速度が速く人間の目には見えない速度でON-OFFが行えるので、見かけの明るさを変えることなく照明に情報を乗せて通信を行うことができます。本展示では超高輝度照明を音声信号で変調して光による音声送信のデモを行います。

- 展示者:杉山正和准教授・久保田雅則助教・三田吉郎准教授(総合研究機構・電気系工学専攻)

- 日時:2010年8月4日 10:30〜16:30

- 定員:定員無し (どなたでも気軽にお越しください)

- 場所:東京大学浅野キャンパス 武田先端知ビル5F ホワイエ